東洋医学のとても重要な基本知識【気・血・水・精について③】津液を解明

人体を構成し生命活動を維持する基本要素「気」「血」「水(津液)」のうち、今回は「水(津液)」について解説していきたいと思います。

1.『津液』の概念

人体における生理的な水液を総称したものが「津液(しんえき)」です。

厳密には、リンパ液や血中の水分など流動性の大きいものを「津(しん)」といい、澄んで粘りがなくサラサラしており、主に体表部分を潤します。これらは体温調節に関連しており、体内の余分な熱を、汗や尿として体外に排出する働きをもちます。

一方、関節液や髄液など流動性が小さく限局性のものを「液(えき)」としています。液とは、津よりも重濁で粘性となる体液で、体内をゆっくり流れ、髄や骨を潤し、体表部では目、鼻、口などの粘膜に潤いを与えます。

「津」は「液」に変化して深部を滋潤し、「液」は「津」に変化して人体を巡り排出されるので、ひとまとめにして「津液」とされることが多い。

|

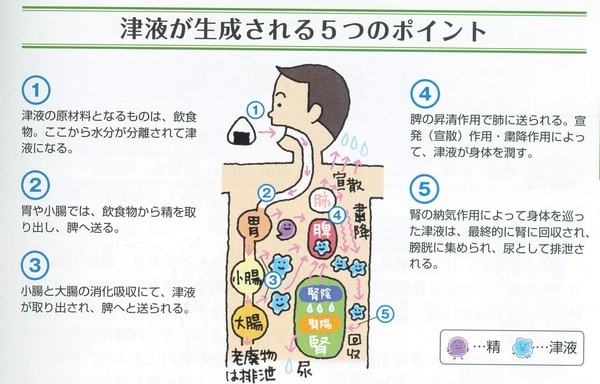

2.津液の生成と三焦ルート

「津液」は飲食物から脾・胃の働きにより作られ、一部は血中の水分として身体を巡り、残りは*「三焦(さんしょう)」という津液を全身に巡らせるための専用ルートを通り、全身に運ばれます。

*「三焦(さんしょう)」:五臓の「気」の作用を表す概念であり、この「気」のエネルギーに乗って水液も巡る。身体に取り込んだ水液を全身に送り、余った水液を回収する水道であり、全身を網羅している水のルートともいわれている。

|

「三焦」を巡り、全身を滋潤した「津液」の余りが汗となって皮膚から出ていき、また膀胱に溜まって尿となって出ていきます。 この他に、小腸や大腸においても水分が吸収され「津液」が作られていますが、これら全ての水の循環を統括しているのが腎臓です。

このため「腎は水を主る」といわれ、腎臓自体も多くの「津液」を取り込んでいます。腎臓には多くの「精」が貯蔵されていますが、「精」と「津液」は一体となって存在しています。

厳密には「精」の働きにより、「津液」が保持されているといえます。

3.津液の過不足による不調

津液が不足すると…

「気」と比べて相対的に「精」が消耗している病的状態を「陰虚証」ということは、前回解説しましたが、この「陰虚証」が慢性化してくると「精」だけではなく共に「津液」まで少なくなっていきます。

また、加齢により「腎精」が衰えてくると、同時に保持している「津液」も少なくなっていきます。

成人では人体の60~65%、老人では50~55%が水分で出来ているといわれますが、年齢と共に「津液」が少なくなるのは「腎精」が衰えていくからです。

体内の水分不足が認知症の原因のひとつになっているという報告もあり、「精」を充実させ「津液」を出来るだけ多く保つことが健康寿命を延ばす秘訣であるともいえます。

これらの「津液」が少なくなる病理状態を「津液不足」といいます。 これに直接起因する症状としては肌や粘膜の乾燥などがあげられますが、津液は陰の性質をもっているため、津液が不足するということは、相対的に陽が多くなることから、停滞した陽気(「陰虚熱」もしくは「虚熱」といいます)による症状として捉えることもできます。

「津液不足」になると、前回解説した「精」の消耗による「陰虚内熱」の症状が、よりきつく治りにくくなっていきます。

津液が停滞すると…

「津液」というのは生理的な水液で生命活動を維持するために必要不可欠なものですが、身体に必要のない非生理的な水分が停滞し様々な症状の原因となることがあります。

専門的には「湿邪(しつじゃ)」や「痰飲(たんいん)」、「水気病」などに分けられますが、これらの非生理的な水分の停滞を総称して「水毒」と呼びます。

「水毒」が溜まる原因としては、ひとつ目に脾・胃の働きの低下による代謝障害と、脾・胃の消化力を上回る飲食物の負担があげられます。

運動不足や寝不足などでも脾・胃の働きは落ちますし、食べ過ぎ・飲み過ぎや冷飲食、油物や甘い物、乳製品の取り過ぎなどは脾・胃の消化力を上回る負担となり水毒に繋がります。

「水毒」が溜まると、むくみや肥満の症状が出てきます。東洋医学では、脂肪も「水毒」のひとつと捉えられるのです。

脾・胃は飲食物を消化吸収して「気」や「津液」を生み出し、三焦というルートを通って全身に運ばれます。 その際に脾・胃の力が強いと全身に充分巡り、余分な「津液」は汗や尿で出ていきます。また脾・胃の力により、便もスムーズに出ます。

ところが、脾・胃の力が充分でない場合、水が途中で停滞してしまい、それがむくみや肥満になるのです。フードファイターのようなたくさん食べても太りにくい人は、脾・胃の力がとても強い人です。

ちなみに脾・胃の力が極端に衰えると、食欲が落ち食べられなくなり痩せてきます。

|

若い時は食べても太りにくく、年齢と共に脾・胃の力が落ちるので太りやすくなり、加齢とともに脾・胃の力がさらに落ち食欲がなくなり痩せてくるというのが一般的です。 脾・胃の力を衰えさせずに「水毒」を溜め込まないようにするには、やはり運動をして脾・胃の力をつけ三焦の巡りを良くすることと、飲食の不摂生をしないことが重要です。 |

「水毒」が溜まる他の原因として、腎の水液代謝異常や肺の宣発粛降作用(「気」や「津液」を循環させる力)の異常などもありますが、いずれも同じように三焦のルートに関係するものです。

「水毒」の症状は、むくみや肥満以外にも多岐にわたります。

- 頭が重い,締め付けられる

- ボーッとする

- めまい・ふらつき

- 鼻水

- 胸苦しい

- 痰がからむ咳

- 吐き気・嘔吐

- 下痢、便が粘る

- 尿がスッキリ出ない

- 身体や手足の重だるさ・しびれ

- 関節水腫 など

「水毒」は他にも、「虚熱」と合併して「湿熱」となり痛みなどの原因となったり、各臓腑に波及して様々な症状を引き起こしたりします。

「水毒」症状の特徴は、湿度が高い時に悪化することです。雨の時に洗濯物が乾かないのと一緒で、体内でも水はけが悪くなり症状が悪化します。

最近では、天候の変化が体調に悪影響を及ぼすことを「気象病」というようですが、これは東洋医学的にみると湿度変化により水はけが悪くなり、気圧変化により気の状態が変わることが原因です。

4.津液不足と水毒の対策方法

「津液不足」と「水毒」は正反対のように思えるかもしれませんが、同時に体内で起こる現象です。「津液不足」の予防として充分水分を取ることは重要ですが、水分の取り過ぎは「水毒」に繋がりますので注意が必要です。

水分の取り方は、一口ずつ小まめに常温か温かい、水やお茶などを口に含むのがベストです。がぶがぶ飲むと脾・胃に負担がかかり「水毒」に繋がりますし、冷えた飲み物も「水毒」に繋がります。

あとは、食事・睡眠・運動・精神のバランスを整えるのが、体内の「水」の状態を整えるためにも大切になってきます。