東洋医学のとても重要な基本知識【気・血・水(津液)について①】氣のこと

東洋医学においては、人体を構成し生命活動を維持する基本要素が「気(き)」「血(けつ)」「水(津液:しんえき)」であるとし、とても重要な物質であると考えられています。

東洋医学に興味のある方が、最初に目にする基本概念ではないでしょうか? 今回より数回にわたって「気・血・水(津液)」についてご説明いたします。

1.「気」とはなに?

東洋医学においては、人体を構成し生命活動を維持する基本要素が、「気」「血」「水(津液)」であるとしています。

プラス「精」で4つの基本要素とする場合もありますが、「気」を陰陽の作用で分け、「陽気=気」「陰気=精」と考えることもできます。

この「気・血・水」の基本要素が、五臓六腑やそれに付随する経絡をバランスよく巡り、滋養し、潤している状態が健康状態である、といえます。逆に、このバランスが乱れることで、様々な体調不良や病気が出てくるのです。

このうち「気」は東洋医学独自の概念であり、最も重要なものです。「気」とは目に見えないもので、科学的にもまだハッキリと証明されてはいません。

分かりやすく表現するなら「活力」「生命エネルギー」等という言葉が適当だと思います。広義の意味では、物質は全てこの「気」で出来ているとされていますが、これは量子力学の世界と見解が一致するところです。

2.生命活動の根幹をなす「気」

では人体において「気」はどのような役割を果たしているのでしょうか?

「気」の役割とは…

一言でいうならばエネルギー源です。車に例えるならエンジンが生み出す動力です。

この動力が五臓六腑を動かし、呼吸をさせ、食欲を生み出し、食べ物を消化吸収します。その活動により、新たに「気・血・水」が生み出される…という繰り返しで、人体は生命活動を維持しているのです。

また、「気」は精神意識活動にも直結していますので、「気」が乱れると、やる気が出なかったり、気が落ち着かなかったりと、まさに言葉通りの症状が出ます。

さらには、細胞レベルにおいても動力であるので、「気」が充実せず循環が悪くなると「血」や「水」も巡らなくなり様々な体調不良が出現します。

「コリ」の正体は…

例えば「肩凝り」という症状は何故出現するのでしょう?

背景になる原因は様々ですが、患部だけに注目すると、「気」の停滞もしくは不足が必ず起きています。その状態が続くと「血」や「水」も筋肉細胞に行き渡らなくなって、栄養不足や水分不足の部位が生じます。

その部位はさながら干し肉のようにカチカチになり、伸び縮みしない弾力のない状態になります。これが「コリ」の正体です。 弾力性の失った筋肉は、周りの正常な筋肉を無理に引っ張るため、時に炎症が起こり、寝違いや筋違い等のきつい痛みが出てくることもあります。

このコリを改善するには、患部の「気」の停滞や不足を改善することにより、筋肉細胞に「血」や「水」を流れるようにすることです。 もちろん患部の「気」の停滞や不足を生む原因として、五臓六腑や経絡における「気・血・水」のバランスの乱れが関わってきますので、根本的に治すにはそこも同時に整えていく必要があります。

鍼治療においても、この「気」をいかに集めるか、動かすかというところが一番大事になってきます。鍼先で「気」を捉え、集めたり動かしたりすることを「得気(とっき)」と言います。

「得気」を起こすには、無駄な力を抜いた状態で鍼を最適な深さまで進めるということが基本になります。あとはイメージや感覚を使って「気」を操作するのですが、その「得気」感覚は患者さん側も敏感な方であれば明確に分かります。患部が楽になるのはもちろんのこと、呼吸が深くなる、お腹が緩んで動き出す、緊張していた筋肉が自然に緩む等の感覚が起こります。

この「得気」が上手であり、なおかつどのツボに「得気」をもたらすべきかを瞬時に導き出せる治療家が「ゴッドハンド」と言えるのだと思います。

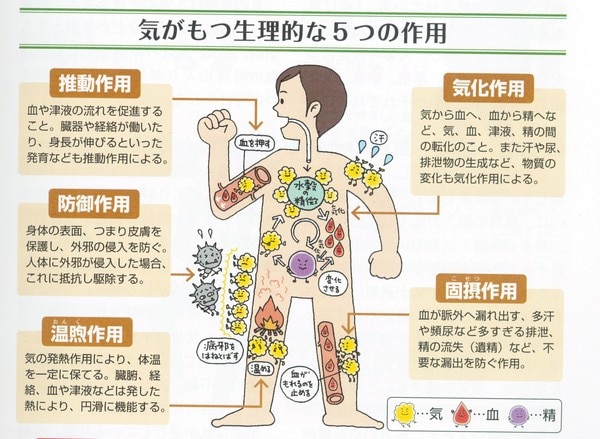

3.「気」がもつ5つの作用

このエネルギー源、動力である「気」は、機能的に5つの作用に分類できます。

①推動(すいどう)作用 血、水の流れを促進したり、五臓六腑・経絡・筋肉等を動かしたりする「動力」としての作用 |

②温煦(おんく)作用 身体を温める作用。体温が上がることで、各器官は円滑に動く。 |

③防御(ぼうぎょ)作用 身体の表面(皮膚)を保護し、風邪などの外邪から身体を守る。 |

④固摂(こせつ)作用 体液の漏出を防ぐ。汗や尿などの排出量を調整する。 |

⑤気化(きか)作用 飲食物から気・血・水を作り出したり、排泄物や尿、汗などを生成したりする、転化作用 |

これらの作用も踏まえ、まずは全身的な「気」の状態を把握し、そのバランスを整えるのが健康への第一歩です。

4.病は「気」から

「気」のバランスの乱れは健康状態が崩れる第一歩、まさに「病は気から」です。ここからいろんな病気が始まっていきます。体調不良を感じたら、まずは自分の「気」の状態がどうなっているのか、意識してみてください。

「気」が少ない状態「気虚(ききょ)」なら、軽い運動をし、睡眠を充分とり、胃腸を動きやすい状態にしてあげるのが養生法になります。 「気」が停滞している状態「気滞(きたい)」なら、汗ばむくらいの運動をして気を巡らせてあげましょう。 「気」が上っている状態「気逆(きぎゃく)」なら、頭を休めてリラックスする時間をできるだけ持ちましょう。 |

※今回の「気」の解説は、あくまで「気=陽気」としてのものです。「陰気=精」についてはまた改めて解説したいと思います。

気虚の症状・・・気力がない、倦怠感、声に力がない、息切れ、食欲不振、消化不良、ふらつき、風邪を引きやすい、汗がダラダラ出る、月経周期が短い、不正出血、冷えなど

気滞の症状・・・精神的抑鬱、ため息、ゲップ、のどの詰まり、胸苦しさ、月経痛、月経周期遅延、お腹の張り・痛みなど

気逆の症状・・・のぼせ、イライラ、吐き気、喘息、動悸、高血圧、不眠、頭痛、めまい、耳鳴り、胸やけ、しゃっくり、車酔いなど

※気虚、気滞、気逆の状態は複合的に重なって出てきます。どの状態が主になっているのかの判断が大切です。自分の「気」の状態を詳しく知りたい方は、脉診等で東洋医学的な診断を行っている専門家に診てもらうことをお勧めします。