人間の体の驚くべき再生力!肝臓・骨・毛|新発見!発毛司令塔のバルジ領域

私たちの体は、損傷するとその損傷個所を自ら修復させようとします。いわゆる「再生力」といわれるものです。このしくみについてご紹介します。

1.再生力と幹細胞

再生力とは

人間の体は、トカゲのシッポのように切られてもまた生えてくることはできません。それは、人間の体の機能が高度に複雑化し、高い知能と汎用性の高い運動能力を獲得する方向に進化を遂げたから。その結果、万が一に備える自然治癒力はあるものの、臓器の再生を一から復元する機能は衰えてしまいました。

ただ、ケガをしてもしばらくすると傷が治っているように、再生力が完全に消滅したわけではありません。

再生力とは、細胞の集合体としての完成度をどれだけ維持し、再生できるかの能力をいいます。

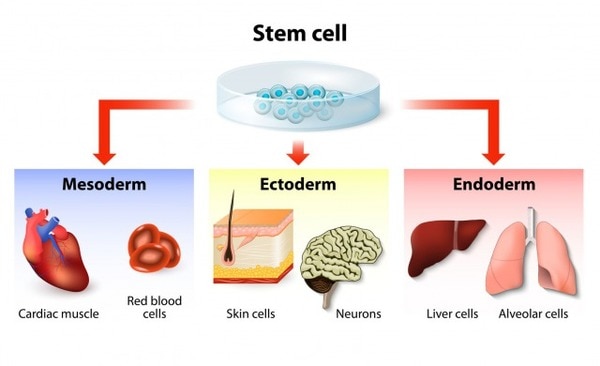

幹細胞(組織幹細胞)とは

幹細胞は、傷ついたり古くなってしまった細胞を入れ替えるため、新しい細胞をつくったり、ケガや病気で失われた細胞を新しく再生する働きをしています。

すべての生き物の体は細胞でできており、それぞれの細胞は役割をもってはたらいています。その中に「細胞を生む」ことが担当の細胞があり、これを「幹細胞」といいます。

臓器が損傷し、修復が必要となった場合、損傷部位近くにある幹細胞が、自分を複製して幹細胞の枯渇を防ぎつつ、どの臓器のどの細胞がどの程度損傷したのかを確認して、新たな細胞に変身します。

例えば、骨髄には造血幹細胞があり、赤血球や白血球などの血液細胞を作っているので、血液を多少採取されても、元のレベルに戻せるのは、造血幹細胞のはたらきによるものであり、

内臓の中で、特に高い再生力をもっている肝臓は、外科的に3分の2程度まで切除しても元の大きさに戻ります。 胃や腸は、3分の1程度切除すると元の大きさに戻ることはありませんが、胃や腸の粘膜だけをみれば、非常に高い再生力をもっています。

再生力には2種類あり、「生理的再生」と「病理的再生」があります。

生理的再生には、皮膚や毛、爪など全身の多くの細胞が一定の割合で生まれ変わるものをいい、病理的再生は、ケガや病気で失われた組織の修復を行うものをいいます。詳しくご紹介していきましょう。

2.生理的再生について

皮膚や毛、爪など、細胞の生まれ変わりが一定の割合で行われるものを生理的再生といいます。

毛の再生

毛の再生にも幹細胞が関与していることが知られています。

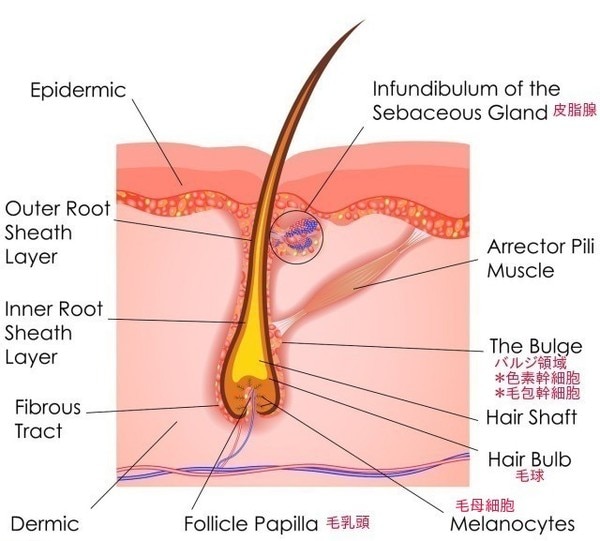

私たちの毛は、毛を産生する「毛包」を主体に、表皮から上の部分を「毛幹」、表皮より下の部分を「毛根」、毛根部の一番下のふくらんだ部分は「毛球」といい、この先端部に毛乳頭・毛母細胞があります。

「毛乳頭」は、周囲に網目のようにはりめぐらされている毛細血管を通じて、髪の毛を発生させるために必要な栄養素や酸素を受け取ります。

その栄養素が毛母細胞にいきわたることで細胞分裂し、どんどん毛を成長させていき、実質的には「毛母細胞」が毛の発生や成長を司っています。この毛母細胞を生み出しているのが「毛包幹細胞」です。

新発見!発毛司令塔「バルジ領域」

2000~2001年に発見された「バルジ領域」とは、毛根部にある幹細胞のことで、いわゆる「メラノサイトの幹細胞」と呼ばれているもの。

この中に、「色素幹細胞」と「毛包幹細胞」の2つ幹細胞が存在し、毛の生成において重要な細胞をつくり出す働きをしています。

毛包幹細胞は「髪の毛の元になる細胞」であり、色素幹細胞は、「髪の毛の色をつくる細胞」です。バルジ領域において、毛包幹細胞と色素幹細胞がしっかりはたらくことで発毛が促されます。

3.病理的再生について

ケガや病気で失われた組織の修復を行うものを病理的再生といいます。

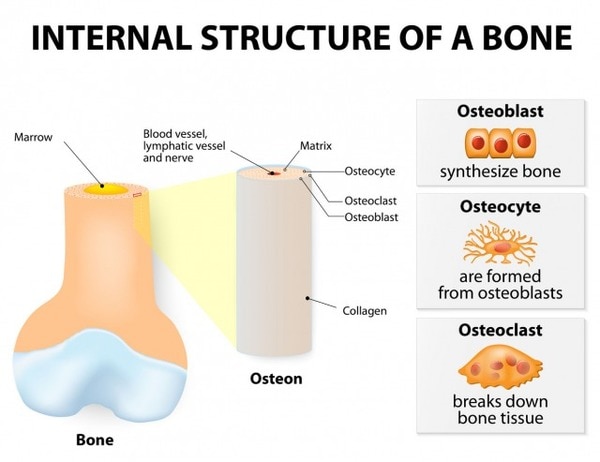

骨の再生

骨はとても硬く、単純な組織にみえますが、さまざまな細胞が関わり、常に新陳代謝が行われている活発な組織です。骨組織には、血管や神経があり、さらに骨を支える筋肉も付随しています。また、関節に面する骨端は、関節軟骨によって覆われていることで関節の可動性を高めています。

骨の内部には、「骨髄」というゼリー状のものがあります。

この骨髄の中にあるものは

- 赤血球・白血球などの血球系の元になる「造血幹細胞」

- 筋肉細胞・線維芽細胞・骨芽細胞などの元になる「間葉系幹細胞」

骨は筋肉や血管、骨髄などから構成されており、骨を再生するということは、これらの組織を含む器官をつくるということにつながるといえます。

骨には、破骨細胞と骨芽細胞という2つの細胞があります。骨が常に新陳代謝を繰り返し、新しい状態に保たれていることを「骨のリモデリング」といい、骨吸収(骨を溶かす)と骨形成(骨をつくる)が繰り返されることによって成り立っています。

●骨芽細胞: 骨髄の間葉系幹細胞から分化した細胞

●破骨細胞: 血球系の幹細胞である造血幹細胞から分化した細胞

肝臓の再生

肝臓は他の臓器に比べて、非常に高い再生力をもつことが知られています。正常な肝臓の場合では、炎症によって壊死した細胞や切除によって失われた肝臓を修復して元通りに再生させ「代謝」「解毒」「貯蔵」「胆汁の生成・分泌」という肝臓本来の機能を正常に戻すことができます。

ただ、肝臓の再生力にも限度があり、肝硬変や肝不全などの慢性的な肝疾患などの病気では、何度も肝細胞の破壊と再生を繰り返す間に、組織が線維化を起こしてしまい、肝細胞の再生が難しくなってしまうといわれています。

肝臓がなぜほかの組織にはない高い再生力があるのかは、現在ではまだ解明されていませんが、ほかの細胞にはない肝細胞独自の性質によるものといわれています。

●染色体説

通常、細胞に含まれる染色体は46個ですが、肝細胞の中には、核を2つもち、通常の2~3倍の染色体を備えた細胞も数多く存在するので、ほかの臓器よりも早く細胞を増殖させて再生することが可能ではないかといわれています。

●肝細胞の肥大化による再生説

肝臓は、まず肝細胞の肥大によって再生し、肥大だけでは不十分である場合にのみ分裂して、その数を増やすのではないかといわれています。

まとめ

- 人間の体の再生力の源は、幹細胞(組織幹細胞)の新しく細胞を生み出すというはたらきによるもの

- わかりやすい部位でいうと、肝臓・骨・毛などは、それぞれのはたらきをする細胞を活性化することで、再生力を高めることができる

- 抜け毛・白髪・薄毛でお悩みの多い方は、バルジ領域の毛包幹細胞と色素幹細胞が活性化することで解消される