骨活も大切☆骨の健康を守ることがアンチエイジングにつながっているわけ

骨粗しょう症と聞くと、まだまだ先の話、高齢者の方の話だと思っていませんか?

骨からも若返りの物質を全身に送っている…ということがわかってきました。骨が出す微小物質が全身の臓器の若返りに一役買っているので、骨芽細胞が活発に動くと、これらの物質も増えるのです。

つまり、骨の健康を守ることが、結果的に全身のアンチエイジングにつながっている…詳しくご紹介します。

1.骨についての基礎知識

加齢とともに、骨も老化しています。まだ若いと思っていても、些細なことで骨折してしまう人が急増するのが中高年です。 まずは骨のはたらきや弱くなるメカニズムをご紹介。

骨のはたらきは、骨格をつくり、体を支え、脳や臓器を守っているだけではなく、赤血球や白血球、リンパ球なども作っています。 それに、生命維持に必要なカルシウムを貯蔵して、それを出し入れすることで、心臓や筋肉の収縮、神経伝達などを正常に保つために、血液中のカルシウム濃度を一定に保つ役割もはたしています。

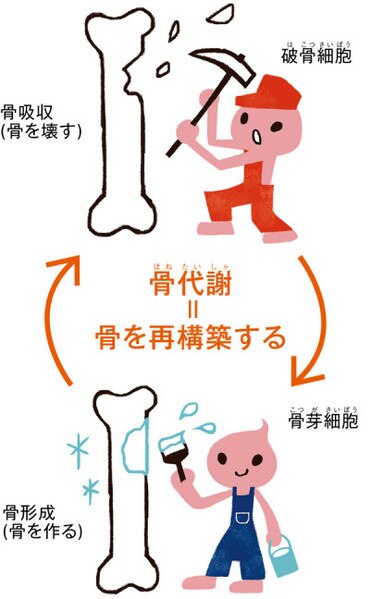

骨のモデリング(再構築)

骨も新陳代謝を繰り返し、新しいものに生まれ変わっています。肌がターンオーバーを繰り返すように、骨も骨代謝と呼ばれる新陳代謝を繰り返していて、それを支えているのが女性ホルモンのエストロゲンです。

骨代謝(ほねたいしゃ)と呼ばれる骨を再構築するメカニズムは、破骨細胞(はこつさいぼう)が古い骨を壊して骨吸収をし、骨芽細胞(こつがさいぼう)が骨形成で新しい骨を作っています。

ひとつの骨が新しい骨に生まれ変わるのには3~4ヶ月、全身の骨が入れ替わるには約3年かかります。

若い人の骨では、このモデリングがバランスよく働くので、丈夫でしなやかな骨に生まれ変わりますが、加齢とともに、そのバランスがくずれ、骨を壊す作業に対して、骨を作る作業が追いつかなくなります。これが進むと骨がスカスカになる骨粗しょう症の原因です。

50歳は骨の曲がり角! 骨量は20歳前後で最大値を示し、女性は閉経する50歳前後で急激に減少します。 腰椎骨密度では20~44歳を100%としたら、45~49歳で98%、50~54歳で90~92%, 55~59歳で、82~83%に減るという報告があります。

|

女性ホルモン:エストロゲンには、骨の破壊を抑制するはたらきがありますが、閉経後はその女性ホルモン:エストロゲンの分泌が急速に減少するので、その恩恵を受けられなくなります。

また、加齢とともに、腸管でのカルシウムの吸収や、その吸収を助けるビタミンDをつくる働きが悪くなるので、栄養素の不足が続くと、体内でカルシウム不足がおこり、骨を壊して血液中のカルシウム濃度を調整するようになります。 こうしてどんどん骨が壊されて、50代を境に急速に骨密度が低下していきます。

2.骨から送られる“ある成分”が若さをつくる

骨は、体の骨格を形成し、臓器を守り、血液を作ったり、カルシウムを貯蔵するなど、さまざまなはたらきをしています。最近の研究で、ホルモンのような微小物質を分泌して、多くの臓器にメッセージを送っていることがわかってきました。

● オステオカルシン

骨には、古い骨を壊す破骨細胞と、骨をつくる骨芽細胞があり、これがバランスよくはたらくことで、新陳代謝を繰り返しています。オステオカルシンという物質は、この骨芽細胞から発せられる物質で、骨の中から血管を通して全身に届けられています。

オステオカルシンは、2007年に米国コロンビア大学のJ・カーセンティ博士によって発見。

そのはたらきとしては

- 膵臓にはたらきかけてインスリンの分泌をよくして血糖値をコントロールする

- 肝臓にはたらきかけて脂肪をエネルギーに変える働きを促す

- 免疫力を高める

- ニューロン(神経細胞)を活性化して、記憶力や認知機能を高める

● オステオポンチン

ドイツの研究者が発見した骨芽細胞から発せられる物質。免疫力に関係していると注目。

骨が痩せる!? 顔のシワやたるみの原因!! 骨密度が低下すると、骨自体が縮小することがわかっています。骨が小さくなれば、そのまわりを覆っている筋肉や皮膚がたるむのは当然なので、顔や体のシワやたるみは、骨痩せが原因なのです。 特に、皮膚の薄い目のまわりや、フェイスラインに顕著に現れます。眼窩という眼球が入っている穴が痩せて拡張すると、目が落ちくぼんでしまうし、下アゴの骨が縮小すれば、口のまわりにシワができ、顔の輪郭もたるんできます。 |

3.「かりんとう骨」に要注意!!

骨の強さを判定する指標として、骨密度があります。骨の中のカルシウムなどのミネラル量を測定する方法で、現在、骨粗しょう症の診断も骨密度で行われています。

ただ、骨の強さは、骨の質も非常に重要です。骨の質とは、骨内のコラーゲンの質のこと。骨の構成成分というと、カルシウムのイメージですが、体積でいうと約50%はコラーゲンでできています。

骨を鉄筋コンクリートの建物にたとえてみるとわかりやすいのですが、

「コンクリートに相当するのがカルシウムなどのミネラル」

「鉄筋に相当するのがコラーゲン」

建物でも、コンクリートだけを増やしても、鉄筋がしっかりしていなければ強度が保てないのと同じで、骨も、カルシウムだけがあっても、コラーゲンの少ない骨は、まさにかりんとうのような骨となり、ポキッと折れやすくなります。まさにそのような「かりんとう骨」が多いのが現状です。

タイプ別骨折リスク

骨粗しょう症を3タイプに分け、「骨密度+骨質が良い人」との骨折リスクを比較。

強さだけではなく、骨質も弱いと骨折リスクは7倍以上もあることが判明。

低骨密度型 |

骨折リスク 3.6倍 |

骨質劣化型 |

骨折リスク 1.5倍 |

低骨密度+骨質劣化型 |

骨折リスク 7.2倍 |

4.骨粗しょう症の基礎知識

● 骨折しやすいのは体のどこ?

女性ホルモンの分泌が盛んな20~30代は、骨代謝のバランスがよく、骨量が保たれていますが、閉経して女性ホルモンの分泌が欠乏すると、骨量が減少するので、体に負荷をかけたときに骨折しやすくなります。 おもに、背骨の椎骨(ついこつ)、手首、大腿骨の付け根が要注意!

背骨の椎骨がつぶれると背中が曲がる原因になりますし、手首は転んで手をついたはずみに折れやすい部位。とっさに手をつくことができず、しりもちをつくと、大腿骨を骨折することもあり、寝たきりにつながるため注意が必要です。

● 骨粗しょう症になりやすい人は?

骨が弱くなる要因には、長年の生活習慣が関わっています。閉経以降の女性ホルモンの欠乏や骨折経験など、防ぎようのない因子もありますが、生活習慣を改めることにより、骨量現象を食い止めることは可能です。

|

予防できないリスク因子

|

|

努力次第で予防できるリスク因子

|

5.骨をつくる方法とは

適度な運動と栄養

骨に刺激を与えると、破骨細胞が活性化し、骨芽細胞に「骨を作れ!」と指令を出すので、骨芽細胞がはたらきだして骨の代謝が促進されます。また、骨に負荷がかかると、骨の主成分のカルシウムが骨のベースであるコラーゲンに沈着して、より骨が丈夫になります。

骨を丈夫にする栄養素としては、、カルシウムに加え、骨質を高めるためにビタミンB6、B12,葉酸といったビタミンB群重要。また、カルシウムをきちんと吸収するためには、マグネシウムが必要で、その黄金比率は、カルシウム:マグネシウム=2:1。 すばやく体内に吸収するためには、この黄金比率のナチュラルミネラルウォーターを飲むことが最適です。

他には、カルシウムの吸収を促すビタミンD,カルシウムが骨になるのを助けるビタミンKも必要です。

●カルシウムが多い食材

牛乳・ヨーグルト・プロセスチーズ・木綿豆腐・厚揚げ・油揚げ・ワカサギ・サバ水煮缶・イワシ丸干し・モロヘイヤ・小松菜

●ビタミンDが多い食材

紅鮭・カツオ・サンマ・イワシの缶詰・サバ水煮缶・まいたけ

●ビタミンKが多い食材

モロヘイヤ・ほうれん草・春菊・菜の花・小松菜・ひきわり納豆