『陰陽論』とは、東洋医学の根幹をなす理論であり、陰と陽のバランスが大事

「陰陽五行説」とは東洋哲学の根源的世界観であり、体内の陰陽五行のバランスさえ整えられればあらゆる病気や体調不良は改善します。東洋医学はそのための方法論ということになるのですが、では「陰陽五行説」とはどういうものなのでしょうか?

前回に引き続いて「陰陽五行説②」をご説明いたします。

目次

|

1.あらゆるものには ≪陰≫ と ≪陽≫ がある

陰陽五行説は「陰陽論」と「五行論」に分けられますが、中でも陰陽論は最も大事な世界観であり、「体内の陰陽バランスがすべて整うとおのずと五行バランスも整い健康体になる」と言えるかと思います。

陰陽論とは

陰陽論とは、世界のあらゆるものを「陰」と「陽」に分類して捉える考え方です。世界はこの2つが対立したり、制約したりしてバランスを取りながら交流し、変化しています。昼と夜、夏と冬、天と地、男と女など例を挙げればきりがありません。

また、「陽中に陰あり」「陰中に陽あり」と言われ、昼間(陽)に曇りや雨の日(陰)があったり、冬(陰)でも暖かい日(陽)があったりと陰陽は複雑に絡み合っています。

2.人体にも ≪陰陽≫ がある

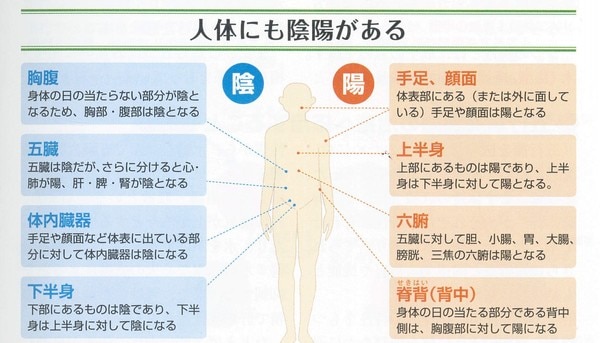

また、陰陽の関係は人体にも深く関係しています。

人間の身体を陰陽に分類すると、胸腹は陰・背中は陽、下半身は陰・上半身は陽、臓腑は陰・手足は陽などとなります。臓腑は手足に対比すると陰ですが、臓と腑を陰陽で対比すると臓が陰・腑が陽となります。また臓の中でも陰と陽があったりします。

健康なときは、体内における陰と陽のバランスがうまく保たれているということであり、陰陽どちらかが強くなったり(偏盛へんせい)、逆に弱くなったり(偏衰へんすい)すると陰陽バランスが崩れて、健康が損なわれます。 バランスが崩れて、その調節が間に合わない場合は、鍼灸や漢方による治療を必要とします。

陰と陽は自然にバランスを取るように変化するものもあります。夏が来た後には秋を挟んで冬が来ますし、昼の後には必ず夜が来ます。

人間の身体に当てはめてみると、思い切り身体を動かして汗をかいた(活動=陽)後はぐっすり眠れる(沈静=陰)とか、お風呂で温まり過ぎると(温=陽)、毛穴が開いてあとが冷えやすくなる(冷=陰)などでしょうか。

陰陽が変化しないものでも、必ず交流しながらバランスを取っています。天(陽)から雨が降り注ぎ、地(陰)の水は蒸発して天(陽)に返るなどです。

人間の身体でも、この陰陽の交流はもちろんあるのですが、それを理解するためには「気」という生命エネルギーの概念を理解しなくてはなりません。

陰陽の交流というものが、健康を語る上でとても大切なものになってきます。

体内の陰陽を交流させ循環し、生命活動を維持させているものが「気」です。

他に体内を巡っているものに「血」と「水」があり、これら「気、血、水(き、けつ、すい)」は非常に重要な概念となってきますが、詳しい解説はまた改めて次回にさせていただきます。