2018年版 健康に関する最新情報まとめ

1.がんの最新情報

① 国立がん研究センターが若年層のがん罹患状況を公表

国立がん研究センターは、0~14歳の小児と、15~39歳の思春期・若年成人と指す「AYA(Adolescent and Young Adult)世代」でのがん罹患状況を公表しました。AYA世代のがんに関する調査ははじめてとなります。

年間のがん罹患数は、小児で約2100人、AYA世代では約2万1400人でした。20代に入ると罹患率の上昇度合いが高まり、30代では女性の罹患率が男性の2~3倍となっています。

罹患率の高いガンは0~14歳では白血病や脳腫瘍、15~29歳では白血病や胚細胞腫瘍・性腺腫瘍(精巣がんや卵巣がんなど)、甲状腺がん、30~39歳では乳がんや子宮頸がんなど女性特有のものが上位を占めています。

(2009~2011年に各都道府県で集計した診断例データを使用して全国の年間罹患率を推計)

② 国立がん研究センターが3年生存率を公表

がんの生存率とは、がんと診断されてから一定期間後に生存している割合をいいます。がん以外の病気や事故による死因の影響を取り除いたもので、がん患者の治療効果を判定する最も重要かつ客観的な指標です。

2018年9月に、主要な11種類のがんについて3年生存率を初めて公表しました。今までは、5年生存率がよく用いられていますが、5年生存率の場合はデータが古くなるため、より新しいデータとなる3年生存率を集計することで、最新の医療実態を反映しやすくなります。

部位 | 3年生存率 | 5年生存率 |

前立腺 | 99.0 | 98.4 |

乳房 | 95.2 | 92.7 |

子宮体部 | 85.5 | 82.5 |

子宮頸部 | 78.8 | 75.6 |

大腸 | 78.1 | 72.9 |

胃 | 74.3 | 71.1 |

膀胱 | 73.5 | 70.9 |

肝臓 | 53.6 | 39.6 |

食道 | 52.0 | 43.7 |

肺 | 49.4 | 40.0 |

すい臓 | 15.1 | 10.0 |

全体 | 71.3 | 65.8 |

資料:国立がん研究センター「生存率報告書」

(3年生存率は2011年、5年生存率は2008~2009年に診断された患者のデータをもとに算出)

③ がんの早期発見への新技術

がんの早期発見につながる新技術が相次いで発表され、実用化に向けて研究が進められています。早期発見・早期治療によりがんの治癒率の向上、死亡率の減少が期待されます。

●血液1滴で卵巣がんの判別

国立がん研究センターなどの研究チームは、血液1滴を使った検査法で卵巣がんを98.8%の高い確率で判別することに成功したと発表。 血液中に分泌される微小物質「マイクロRNA」を検出することで、13種類のがんの有無を同時に発見できる検査法です。 特に卵巣がんは自覚症状が現れにくいため、早期発見や治療向上につながる成果として期待されます。

●尿で乳がんや大腸がんを発見

日立製作所は、国内で初めて尿で乳がんや大腸がんを発見する技術を確立しました。尿に含まれるアミノ酸や脂質の中から、がんの目印となる約30種類の物質「バイオマーカー」を解析して乳がんや大腸がんを見分けます。2020年代の実用化が目指されています。

●血液検査でがん遺伝子の異常を発見

国立がん研究センターは、大腸がんや胃がんなどに関係する73種類の遺伝子異常を血液検査で調べて、治療に役立てる医師主導の治験をはじめたと発表。 血液を採取するだけで、がん細胞から放出されたDNAを検出することが可能となります。 現在は、内視鏡や針でがん組織を採取しており、患者の負担が大きくなっていますが、血液でわかれば検査を繰り返し行うことができ、治療効果の高い抗がん剤を適用することができます。

●AIでがんの早期発見

人工知能AIをがんの早期発見に活用する技術が、さまざまな研究機関で開発されています。CT画像や内視鏡画像をAIで分析し、高い精度でがんを検出することができるようになり、肉眼ではわかりにくい小さながんでも発見できる可能性があります。 また、患者から採取した細胞を分析し、がんを判定する「病理検査」でAIを活用する技術では、これまで約30分かかっていた検査時間を約2分に短縮することができます。

2.ノーベル賞を受賞!!『がん免疫療法』

2018年のノーベル生理学・医学賞は、私たちの体内に備わっている免疫システムにブレーキをかけるしくみを発見し、新しいがん治療薬の実用化に道を開いた京都大学の本庶 佑(ほんじょたすく)博士と、米テキサス大学のジェームズ・アリソン(JamesPAllison)博士の2氏に授与されることになりました。

がん細胞などの異物を排除する免疫の働きは、いつも同じ状態ではなく、強まったり(アクセルがかかる)、弱まったり(ブレーキがかかる)しています。 半世紀近く前から行われてきた「がん免疫療法」は、「免疫力を強める」ことに主眼を置いた治療法が試みられてきましたが、治療の有効性が確認されないものや効果が限定的なものがほとんどでした。

今回の両氏の発見は、「免疫チェックポイント阻害剤」の開発・実用化につながっているのですが、この治療法は「がん細胞が免疫にブレーキをかけるのを防ぐことで、本来の免疫の働きを持続・活性化する」という画期的なものであり、一部のがん治療には大きな効果をもたらしています。

●免疫チェックポイント阻害剤とは?

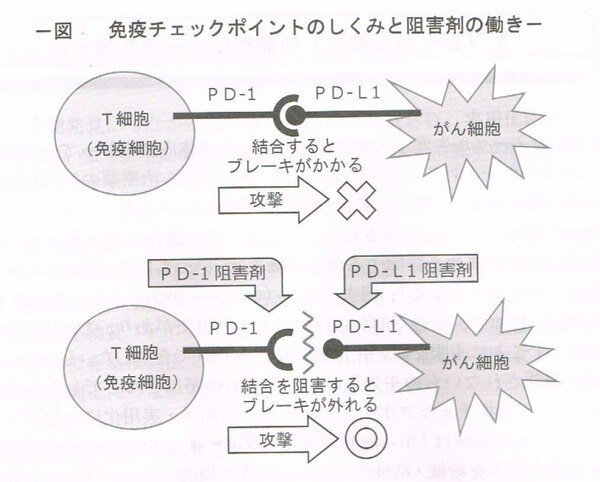

本庶博士は、免疫学の基礎研究に取り組んでいた中、免疫細胞の一種であるT細胞の表面にPD-1という分子があることを発見し、解析を進めた結果、PD-1は免疫細胞の働きを抑えるブレーキとなることを突き止めました。免疫機能になぜブレーキがあるのかというと、それは異物ではない自分の細胞を攻撃しないためや免疫反応が過剰になった場合にそれを抑えるためです。

その後、がん細胞の表面にあるPD-L1という分子がT細胞のPD-1と結合すると、免疫機能にブレーキがかかり、T細胞はがん細胞を攻撃しないということが明らかになりました。このT細胞(免疫細胞)のはたらきが抑制される(制御または活性化を決める)しくみを「免疫チェックポイント」といいます。

そこで本庶博士は、「がん細胞のPD-L1がT細胞のPD-1に結合するのを邪魔すれば、免疫力が高まるのでは?」と考え、結合を邪魔する物質を投与し、がんが縮小することを証明しました。(下図参照)

2018年10月現在、効果が明らかにされ、保険診療として認められている治療薬にはPD-1阻害剤(一般名ニボルマブ:商品名オプジーボ、他1種類)、PD-L1阻害剤(3種類)、アリソン博士の研究から開発されたCTLA-4阻害剤(一般名イピリマナブ:商品名ヤーボイ)があります。

●今後の課題

「免疫チェックポイント阻害剤」は従来の抗がん剤が効かない患者も治せる薬として注目されていますが、一方で課題も多く残されています。

現在、オプジーボで保険適用されている(効果が認められている)対象のがんは、悪性黒色腫(皮膚がん)、非小細胞肺がん、腎細胞がん、ホジキンリンパ腫、頭頸部がん、胃がんなどに限られています。

そして、課題としては、効果が現れる患者の割合が2~3割にとどまっていること。なぜ、7~8割の患者に効果が出ないのか原因ははっきりしておらず、解明が急がれています。複数のチェックポイント阻害剤やほかの抗がん剤を併用する試みが行われたり、患者ごとにがんの遺伝子異変の特徴を調べ、最適な治療薬を探す研究も活発に行われています。

また、副作用も報告されています。自分の免疫機能で臓器や細胞を攻撃してしまう自己免疫疾患が現れやすくなるほか、甲状腺機能障害や大腸炎、1型糖尿病、肺が炎症により線維化してはたらかなくなる間質性肺炎などが挙げられています。

3.「ゲーム依存症」が病気として認定!!

WHO(世界保健機関)は2018年6月、オンラインのゲームなどに没頭し、生活や健康に深刻な支障をきたす「ゲーム依存症」を病気と認定し、精神疾患の1つとして位置づけました。

① ゲーム依存症とは

人間関係や健康に問題が生じても制御がきかずゲームに没頭し続け、日常生活に支障をきたすこと。

WHOは今回のICD(国際疾病分類)の改訂で、次の診断基準の諸条件が当てはまると「ゲーム依存症」と診断される可能性があると明示しました。

ゲーム依存症の主な診断基準(1年以上続く状態は、ゲーム依存症と診断)

|

② ゲーム依存症となった場合の悪害

- ゲームの過剰使用による食生活の乱れ・栄養失調

- 運動不足による体力や骨密度が低下

- 昼夜逆転の生活による睡眠障害

- ネット環境がない場合に、イライラする

- 無気力やうつ病、自殺のリスクが高くなる

- 家族がゲームを強制的にやめさせたり、注意をすると、暴言を吐く、暴力をふるう

- ゲームを優先して、遅刻や成績不振、不登校、退学

③ 世界や日本の現状

欧州のゲーム市場調査会社によると、世界でゲームを楽しむ人口は推計約23億人とされており、ゲーム依存症は4000~7000万人になる可能性があります。近年の厚生労働省の調査によると、国内ではゲーム依存を含むネット依存を疑われる中高生だけで約52万人との推計が出されていて、未成年の依存症が深刻化しています。

④ ゲーム依存症への対処方法

ゲーム制作会社の多くが、定期的にゲームの内容を見直して、ゲ―ム利用者を飽きさせない仕組みを追加していきます。ゲーム自体にはまりやすく、やめにくい仕組みがあるのはもちろんですが、若い世代がオンラインゲームに没頭してしまう背景には、彼らが現実で直面する問題が関係していることもあります。

例えば、仕事や学校、学校や友人との関係がうまくいかないといった現実世界での悩みやストレスが、ゲームに走らせていることもあります。まずは、話を聞いて悩みや気持ちを共有化してあげることや、依存症にならないために、下記のポイントに気を付けてゲームを使用する際のルールを決めていくことが大切です。

ルールを決める際の大切なポイント

|

4.ますます延びる平均寿命・進む少子高齢化!

● 平均寿命男女ともに過去最高を更新

厚生労働省が発表した「2017年簡易生命表」によると、2017年の日本人の平均寿命は男性81.09年、女性87.26年と、前年に比べて男性は0.11年、女性は0.13年上回りました。

また、2018年9月現在の100歳以上の高齢者は6万9785人(前年度比+2014人)で、48年連続で過去最多を更新しました。 このうち、女性は6万1454人(前年度比+1875人)で全体の88.1%を占め、男性は前年より139人増加して8331人でした。 医療技術の進歩と高齢者の健康への意識の高まりなどにより、今後も増加すると考えられます。

● 出生数は2年連続で100万人を下回る

厚生労働省が発表した「2017年人口動態統計」によると、2017年の出生数は94万6065人で、前年の97万6978人に比べて3万913人減少し、2年連続で100万人と下回りました。 2017年の合計特殊出生率(1人の女性が15~49歳の間に産む子供の数の平均)は1.43で、前年の1.44より低下しています。

第2次ベビーブームの1971~1974年に生まれた「団塊ジュニア」と呼ばれる世代が、40歳代半ばになり、出産適齢期の女性人口が減少していることから、今後も低下傾向が続く見通しとなっています。

● 死亡数増加により続く人口減

厚生労働省が発表した「2017年人口動態統計」によると、2017年の死亡者数は134万397人で、前年より3万2649人増加し、過去最高となりました。出生数から死亡数を引いた人口の自然増減数は39万4332人となり、11年連続で自然減が続いています。

死亡順位・第10位までの死亡数

総数 | 男性 | 女性 | ||||

死因 | 死亡数(人) | 死因 | 死亡数(人) | 死因 | 死亡数(人) | |

全死因 | 1,340,397 | 全死因 | 690,683 | 全死因 | 649,714 | |

1 | 悪性新生物 | 373,334 | 悪性新生物 | 220,398 | 悪性新生物 | 152,936 |

2 | 心疾患 | 204,837 | 心疾患 | 96,319 | 心疾患 | 108,518 |

3 | 脳血管疾患 | 109,880 | 脳血管疾患 | 53,188 | 老衰 | 75,589 |

4 | 老衰 | 101,396 | 肺炎 | 53,134 | 脳血管疾患 | 56,692 |

5 | 肺炎 | 96,841 | 老衰 | 25,807 | 肺炎 | 43,707 |

6 | 不慮の事故 | 40,329 | 不慮の事故 | 23,091 | 不慮の事故 | 17,238 |

7 | 誤嚥性肺炎 | 35,788 | 誤嚥性肺炎 | 20,091 | 誤嚥性肺炎 | 15,697 |

8 | 腎不全 | 25,134 | 慢性閉塞性肺疾患 | 15,266 | 腎不全 | 12,565 |

9 | 自殺 | 20,465 | 自殺 | 14,333 | 血管性等の認知症 | 12,551 |

10 | 血管性等の認知症 | 19,546 | 腎不全 | 12,569 | アルツハイマー病 | 11,177 |

● 介護費用が高騰!10兆円に!!

厚生労働省によると、2016年度の介護費用の総額(利用者負担を含む)は、9兆9903億円(前年度比1577億円増・1.6%増)となり、過去最高を更新しました。 要介護・要支援認定者数は632万人(前年度比12万人増・1.9%増)と過去最多となり、介護保険がスタートした2000年と比べると2.46倍に増加しています。

介護保険制度は、円滑な運営や制度の持続可能性を高めるために3年に1度見直しが行われ、介護保険料や利用者の負担割合などが見直されます。2018年度から実施の第7期介護保険制度改正においては、65歳以上の高齢者(第1号被保険者)が支払う介護保険料は、5869円/月(全国平均)となり、第6期(2015~2017年度)の5514円/月と比べて355円上がっています。 また、2018年8月からは、現役世代並みの所得がある高齢者の介護サービス利用料の自己負担割合が、2割から3割に引き上げられています。