脳の司令塔【視床下部】☆脳内環境を改善することが老化速度を遅らせる!?

脳の司令塔といわれる【視床下部】が、老化速度を左右するという研究結果が明らかになってきました。自律神経とホルモンをコントロールするこの大事な器官について、くわしくお伝えします。

1.【視床下部】が老化速度を司る!?

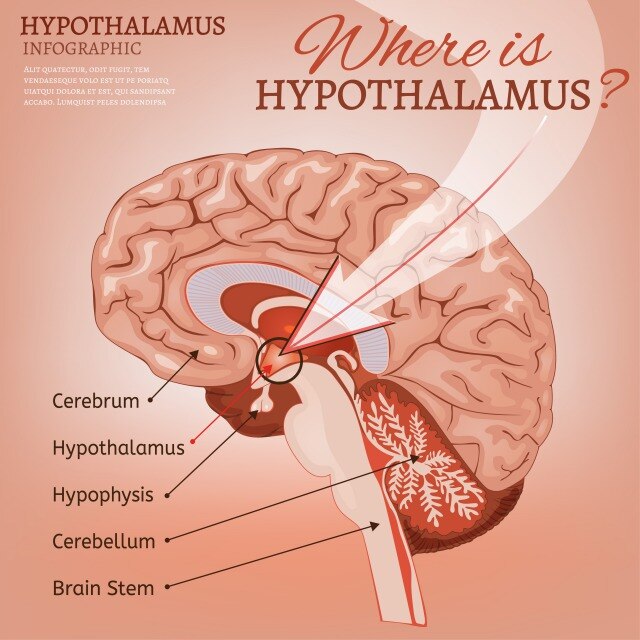

視床下部は脳の奥にある間脳の一部位です。アーモンド粒大のごく小さな器官ですが、生命維持の中枢を担っている重要な器官です。

自律神経とホルモンをコントロールして、自分の意思で制御できない内臓や血管、内分泌腺などを自動的に働かせることにより、血圧、血糖値、体温、脈拍などが無意識のうちに調整され、体の均衡を保つホメオスタシス(恒常性)が維持されるのです。

最近、この視床下部の機能低下が全身老化の一因になっていることが、明らかになってきました。

2017年に科学雑誌「ネイチャー」で発表されたマウス実験では、健康な視床下部幹細胞を失うと老化が加速して早死にし、逆に健康な視床下部幹細胞を移植すると老化が遅くなって寿命が延びたという研究結果が発表されました。

人にも該当できるかどうかは、まだ未知数ですが、自律神経とホルモンという二大制御機構を司り、体が本来持っている機能を最善に保つ中枢である視床下部が、エイジングケアと関連するのは間違いなさそうです。

ホルモン同士の伝言ゲーム

視床下部には、体の中のどの部分がどんなホルモンを必要としているかの情報が集まってきます。その情報をもとに、下垂体にホルモン分泌の指令を出すホルモンを出します。 指令を受けた下垂体は、全身の内分泌器官にホルモンを出すように促すホルモンを出すのです。

ホルモンを運ぶのは、毛細血管の仕事ですが、その交通整理をしているのが、視床下部に中枢がある自律神経です。

ホルモン・自律神経、毛細血管… 40代以降は、ホルモン分泌が減少するので、自律神経のバランスが崩れやすくなるのも、視床下部そのものの老化が一因かもしれません。

体内では、ホメオスタシスにより、ホルモンの量が過剰になると、その情報が各器官から下垂体、視床下部へとフィードバックされ、分泌が抑制されます。逆に、そのフィードバック機構を利用してホルモンや自律神経を整えることで、視床下部を安定させることはできます。

視床下部は、原始的な本能の脳

視床下部は、脳の中でも、不安や怒りといった原始的な情動の中枢でもあり、とてもストレスに敏感な器官。ストレスを受けると、視床下部が反応して、下垂体と副腎からのストレス系ホルモン分泌が促進され、心拍数の増加、血圧の上昇、食欲の低下などが生じます。

過度なストレスは、視床下部を疲弊させ、機能低下につながるのでストレスケアが肝心です。また、脳の神経細胞に栄養や酸素を運んでいるのは毛細血管です。毛細血管によって、脳には1日に約2000㍑、ドラム缶10本分もの血液が送られ、1日に約60kgもの酸素が脳に届けられています。

それだけのエネルギーや酸素を消費するので、老廃物や活性酸素もどんどん処理していかなくてはなりません。それには、やはり日常生活をきちんと見直すことで、脳内環境を整えていくことがとても重要になります。

2.グリア細胞の新情報!!

脳力パワーアップ!のブログ記事でも少し触れましたが、グリア細胞について追記いたします。

|

脳細胞といえば、ニューロン(神経細胞)がピンときますが、ニューロンは全体の 1割に過ぎず、9割を占めるのはグリア細胞です。 脳機能の主役としてニューロンが注目されていましたが、グリア細胞は、ニューロンを固定したり、毛細血管から栄養を運んだりするなど、ニューロンの補助的に手助けしていたので、 「人は、脳の1割ぐらいしか使っていない」といわれていた理由としては、残り9割を占めるグリア細胞の機能が軽視されていたからです。 しかし近年、グリア細胞はニューロンと同じように情報処理にも深く関わっていることがわかってきました。 グリア細胞のひとつ、アストロサイトの細胞膜には、神経伝達物質を受け取る受容体が存在し、情報伝達に積極的にかかわっています。 マサチューセッツ工科大学のマウス実験では、視床下部周辺のグリア細胞を活性化すると過食を促進し、抑制すると食欲が抑えられることがわかりました。 また、ロチェスターア大学メディカルセンターの研究チームが、グリア細胞が脳内の血管と一緒に働いて、老廃物を排泄するリンパ系システムを構築していることを明らかにしました。このはたらきは「グリンパティックシステム」と命名され、現在、さまざまな研究がなされています。 |

3.視床下部のエイジングケア

老化速度を遅くするためにも、視床下部の機能を高めることが必要。そのための脳内環境の改善方法をお伝えします。

●食事で脳内タンパク質『オレキシン』の分泌を促し、日中のパフォーマンスを上げる

視床下部で作られる脳内タンパク質のオレキシンは、ニューロンから別のニューロンへと情報を伝える神経伝達物質の一種で、視床下部の覚醒中枢や摂食中枢を活性化します。

日中に食欲が出て元気に活動していられるのも、オレキシンが安定的に供給されて覚醒状態を維持できるから。オレキシンがないと、昼間耐えがたい眠気に襲われるナルコレプシーになります。

視床下部にある食欲中枢は、食事によって体内時計を調整する働きがありますが、オレキシンはこの腹時計の時刻調整にもかかわっています。毎日食事の時間を一定にすることで、決まった時間にオレキシンが分泌されて空腹になり、脳の中で食事の時間が刻まれ、体内時計が整っていきます。

適当な時間に漫然と食べるのではなく、決まった時間によく味わいながら食べる習慣をつけると、食事に対する期待感が増してオレキシンの分泌がよくなります。また、覚醒時に活性化され、睡眠時には抑制されるため、夕食の後すぐに寝ると、オレキシンが活性化されず、筋肉での糖の利用が抑制され脂肪がつきやすくなります。

●セロトニンを促し、脳の抗酸化作用を刺激する

脳は一日に消費するエネルギー量の20%を使い、酸素消費量は全身の1/4を占めます。そのため活性酸素が発生しやすく、どの部位よりも酸化が激しいのです。

視床下部で活性酸素が増えると、ニューロンが破壊され、代謝調節に重要な神経も減って、肥満や糖尿病を招きます。また、脳梗塞や脳腫瘍、認知症などにかかりやすくなります。

脳を酸化ストレスから守るには、①ストレスをためないこと ②強力な抗酸化作用をもつメラトニンの分泌を高めることが大事。 メラトニンの原料であり、ニューロンを元気にするハッピーホルモンのセロトニンを、日中に十分に分泌させましょう。

セロトニンはリズム運動によってたくさん分泌されます。一口30回よく噛んで食べましょう。

●深いノンレム睡眠で、脳の清掃:グリンパティックシステムをフル稼働させる

グリンパティックシステムは、脳のゴミ出し機能を持ち、寝ている間にフル稼働して脳の老廃物をお掃除してくれます。アルツハイマーの原因物質ともいわれる “アミロイドβ” も、おもに睡眠中に排出されるので、グリンパティックシステム機能がよい状態であれば、認知症予防も期待できます。

グリンパティックシステムがはたらくのは、ノンレム睡眠の最も深い眠りのとき。よくノンレム睡眠=深い眠りと勘違いされるのですが、ノンレム睡眠には4つの段階があり、本当に深い眠りは多少の物音では起きないステージ4で、睡眠開始の3時間。 成長ホルモンもこのときピークを迎えます。

では3時間睡眠を確保すればいいのか?と思う方もいらっしゃいますが、その時間だけでは毛細血管が成長ホルモンを全身に運ぶ時間が確保できず、傷ついた細胞を補修することができないうえに、脳を掃除する時間も足りません。 その悪影響は、睡眠時間が続くほど借金のように蓄積していきます。 このような睡眠負債は、慢性疲労を招いてQOLを下げるだけではなく、がんなど命にかかわる病気のリスクも高めます。

7時間睡眠が理想。寝不足のときは、15分昼寝を。

6時間睡眠が1週間続くと、集中力や免疫力の低下などさまざまな負の因子が出てきます。

理想的な睡眠時間である7時間を心がけましょう。それより短くても長くても、心臓病の発症率や死亡率を増やすというデータがあります。 多忙な時は、最低4時間半は確保し、翌日に多めに寝るなどして、1週間のうちに睡眠負債を返済しましょう。

多少の睡眠不足であれば、食後に15分程度の昼寝をして脳を休めることをオススメします。横になれなくても、目をつぶっているだけでも効果あり。 寝る前に腹式呼吸やマインドフルネスを行うと、脳が休まってストレスが軽減し、質の高い睡眠が確保できます。

●サーカディアンリズムを整えて、視床下部の睡眠・覚醒中枢を調整

視床下部には睡眠と覚醒の中枢があります。自律神経とも連動している体内時計を整えることが、視床下部での睡眠と覚醒の切り替えをスムーズにすることにつながります。

睡眠と覚醒のサーカディアンリズムを調整しているのは、ひとつひとつの細胞に備わっている時計遺伝子ですが、1日に11分ほどの微妙なズレが生じます。このずれを修正する標準時計の役割を担うのが、視床下部のすぐそばにある視交叉上核です。目から入った朝の光が視交叉上核から脳幹の松果体へと伝わると、体内時計がリセットされ、代わりに15~16時間後に、眠りを誘い、成長ホルモンの分泌を促すメラトニンが分泌するようセットされます。

朝6~7時に起きてすぐ朝の光を浴びると、21~22時頃にはメラトニンの分泌がはじまり、眠くなってきます。そのまま23~24時に眠りにつけば、成長ホルモンの分泌のピークとも重なり合い、相乗効果で質の高い深い眠りが得られます。寝る前のスマホやパソコンは、ブルーライトが視神経を刺激して、メラトニンを抑制するだけではなく、電磁波がメラトニンを破壊します。また、交感神経も刺激され、寝つきを悪くします。睡眠2~3時間前にはデジタルデトックスして、副交感神経を優位にして脳をリラックスさせ、視床下部をスムーズに睡眠モードに切り替えましょう。