運のいい人の特徴と共通点|藤井聡教授(京大)の研究発表から読み取る

京都大学大学院教授であり、社会工学者であるにもかかわらず心理学も研究されている 藤井 聡氏の面白い研究発表をご紹介します。

テーマは『 運がいい人を心理学的に解明する 』

どんな不景気でも開運グッズだけは爆売れしたり、運を引き寄せる系の本は常に増刷馬鹿売れしたり、と幸運の女神さまに微笑んでもらうための商売は昔から当たりはずれがない、といわれています。

老若男女問わず、この目に見えない、幸運・不運の法則はとても魅力的なテーマですが、さすがは京大!藤井教授!! 見事に心理学的に解明され研究発表されたこの内容は必読です!

目に見えないものを信じられない理論系頭脳/男性陣には「ぐうの音も出ない」結論だと思います。

1.他人に配慮できる人ほど『運がいい』

仕事でもプライベートでもなぜかいつもツイていて物事がトントン拍子に進む人と、逆に、運に見放されたか のように何事もうまくいかず、沈み込んでいる人はいないでしょうか?

このような幸運、福運、強運の人と、不運、悲運、悪運の人はなぜ生まれるのでしょう か。そして、両者はどこが違うのでしょうか。

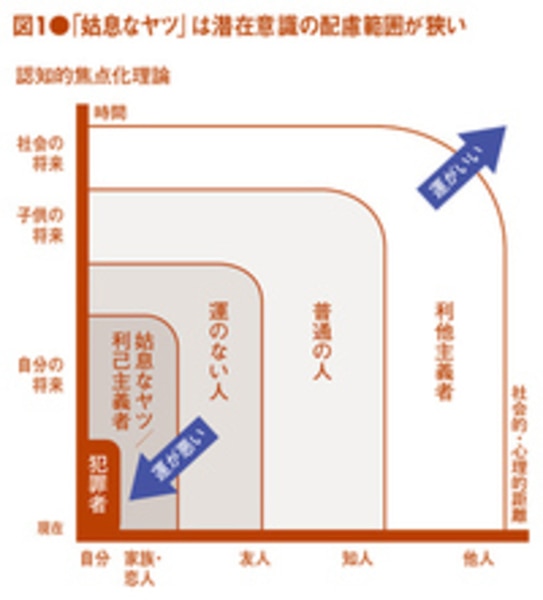

認知的焦点化理論

藤井教授によると、「認知的焦点化理論」というものを発表されました。

人が心の奥底で何に焦点を当てているか? そこに着目した心理学上の研究です。

ひとことで言えば、「ある人が物事に向き合うときに、どのぐらい他人のことを配慮できるかという観点から、人を分類しよう」とする試みだそうです。

図1のグラフより。

横軸は社会的・心理的距離軸を示し、自分を原点として、家族・恋人→友人→知人→他人……と、右に進むほど関係は遠くなります。

他方、縦軸は時間軸です。物事の対処に当たり、思いを及ぼす時間の幅を示すもの。「現在のことだけ」か「2、3日先」か「自分の将来まで」か「社会全体の将来まで」か……と徐々に幅が広がっていきます。

横軸と縦軸を結ぶ曲線で囲まれた面積は、配慮範囲の大きさを表しています。

たとえば、極端に利己的で目の前の自分の損得のみに心の焦点を合わせている人は、横軸、縦軸とも目盛りゼロの原点付近に位置します。後先を考えずに怒りに任せて人に暴力をふるう犯罪者などがこれです。

逆に、自分から遠い存在である他人のことまで思いやる人ほど、あるいは遠い将来のことまで配慮する人ほど、曲線で囲まれた面積は大きくなります。幕末の志士など、人望あるリーダーがこちらに当てはまります。

「面積が広い人ほど得をする」という法則

この『配慮範囲の面積が広い利他的な人ほど得をし、面積が狭い利己的な人ほど損をする』というのが、藤井氏の研究から導き出される結論です。

2.で詳しく説明しますが、世の中には、利己的な人ほど運をつかむチャンスを失い、ますます損をする法則が実在するのです。

もしもあなたが、自分ではそんなに悪い人間ではないつもりなのに損することが多かったり、頑張っているのに不運続きだと感じているとしたら…

一度、自分は心の奥底で本当は何に焦点を当てているか、文字通り胸に手を当てて考えてみる必要があります。

人を貶めるほどのことはしていなかったとしても、自分ひとりの不安感や近い将来のことばかり気にしがちではなかったでしょうか?

利己的と利他的とは全く別次元に位置する対立概念ではなく、地続きの連続的なもの。

図1の面積の大小が示すとおり、程度の違いにすぎません。一見気が利くタイプなのに評価の上がらない人は、自分の心の幅、つまり潜在的な配慮範囲が少し狭く、利他性が低いことに原因が潜んでいるのかもしれないのです。

2.姑息な損得勘定が必ずバレる理由

自分の損得ばかりを考えて行動する利己主義者は、正直者を出し抜いて一時的には得をしますが、長い目で見れば必ず損をする運命にあると、藤井教授は見事に断言されてます!

その理由としては、人間の社会には次の3つの原理が存在しているから。

- 互恵不能原理

- 暴露原理

- 集団淘汰原理

1.互恵不能原理とは

自分の損得ばかりに焦点が合っている利己主義者は、「お互いさま」で成り立っている人間社会で、最終的には「嫌なヤツ」として人々から村八分にされます。

そのため、よいパートナーに恵まれて力が倍加したり、窮地を支援者の助けで脱したりという幸運にも恵まれづらく、「互恵」が「不能」になるので、結局は正直者より損をします。これは構造がわかりやすいため、あからさまにわがままな行動をとる人は、実際のところ少数派でしょう。

2.暴露原理とは

暴露原理とは、「人間には利己主義者を見分ける能力がきわめて強力に備わっている」ということです。

利己主義者は(1.互恵不能原理によって)周囲から排除されるのを防ぐため、表面を取り繕う行動に出ます。

「この人の力を利用できれば得だ」と計算した相手の前では、愛想よく振る舞い、自分はいい人だとアピールします。

逆に自分にとって利益がないと判断した相手には冷たい態度をとります。損得計算に基づく姑息な「態度」の使い分け。見せかけの利他性です。

ところが、いくら表面をごまかしても、利己主義者であることはすぐバレてしまいます。

進化心理学の考え方によると、イヌは嗅覚を高度に発達させることで生き残ってきました。コウモリは超音波を聴き分ける能力を身につけたものが淘汰を免れました。

同様に、社会的な存在である人間の場合は「悪者を見破る能力」を、進化の過程で異常に発達させてきたのです。

さまざまな人間が蠢く社会のなかで、「見破り能力」を発達させられなかった人は誰かに騙され、生きのびることができませんでした。

今日生きている私たちはみな、騙されない能力を発達させることに成功した人々の子孫であり、「悪者」を瞬時に検知する遺伝子を強力に受け継いでいるのです。このことは以下の実験からも証明できます。

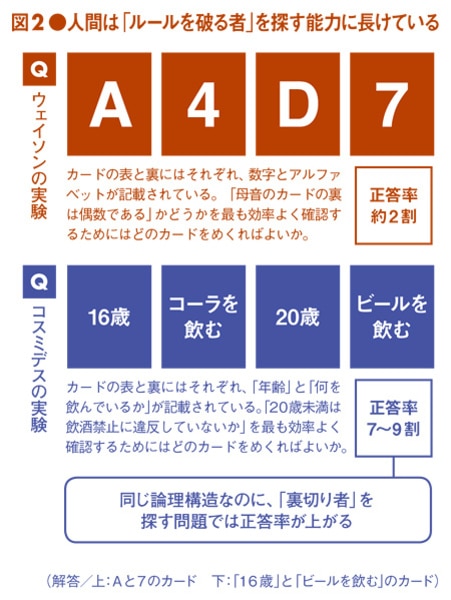

「ウェイソンの実験」と「コスミデスの実験」です。図2の2問のクイズは、両方とも論理構造は全く同じで難易度にも差はありません。

しかし、正答率は「数字・アルファベットの問題」より「未成年者の飲酒に関する問題」のほうが格段に高いのです。

これは、人は純粋に論理学的な問題より、社会ルールの違反者を発見するという人間関係にまつわる問題に対してのほうが、アンテナがより高感度に働くということを表しています。

心理学者コスミデスは、このような心理的メカニズムを「裏切り者検知モジュール(装置)」と呼び、人間は悪者をすばやく発見する装置を備えた生き物だと指摘しています。

ですから、利己主義者が本性を隠して表面を取り繕っていることを、私たちはほんのささいな言動からでも敏感に察知します。

たとえば、いい人だと思っていた人物が店員さん(や、タクシーの運転手さん)にとった横柄な態度を垣間見たり、目が笑っていないことを発見した瞬間に感じる違和感などがそれです。

次に写真を用いた心理テストです。

まず、たくさんの人々の中から心理テストを通して「極端に利己的な人間」と「非常に正直な人間」を選別し、彼らの顔写真を撮ります。そして、それを全く予備知識のない人たちに見せます。

すると、多くの人が彼らの外見に滲み出る人間性を敏感に嗅ぎ取り、利己主義者と正直者を見分けることができたという実験結果があります。

つまり、人は初対面の相手ですら「自分勝手なヤツ」を見抜けるのです。

1.や2.の原理の結果、利己主義者には真の友人やビジネスパートナーができません。

一方、配慮範囲が広く利他性の高い「いい人」には、いい人も悪い人も寄ってきます。相手の利益を考え、裏切ることもない人と一緒にいると得なので、誰もがその人と一緒にいたくなるからです。

この場合、いい人は、心理学上のマゾでもないかぎり、必然的にいい人のほうをパートナーとして選びます。

はじかれた悪い人は、結果的に、残った悪い人同士でタッグを組むしかありません。1人よりはマシだという心理が働くためです。

3.集団淘汰原理とは

利己主義者が必ず損をする第3の原理は、3.の集団淘汰原理です。

これは、利己主義者が支配する社会は社会ごと自滅し淘汰されてしまうという話です。

アメリカの西部開拓史でも、ならず者が甘い汁を吸い続けた町は最後は吸うべき汁も底をつき、遂には町自体がゴーストタウンと化しています。 利己主義者がせっかく天下を取っても、その社会自体が破滅してしまうので、結局は利益を失い、損をするのです。

企業も同じです。成果主義が効果を上げても、全社的に利己的体質が過剰になれば、やがては会社自体が崩壊に向かうでしょう。

3.運気上昇のループを描ける関係とは?

いい人同士の組は互いに感謝し助け合う互恵の関係なので、たとえば、一方が1のものを与えたら、相手は「ありがとう」と感謝して、その1.5倍を返そうとします。

仕事の場でも足し算・掛け算のような相乗効果を生みます。

そこには、よりよい人財が集まるので組織は豊かで強靱になり、上昇のループを描きます。

こうして、利他性の高い人ほど社会的に豊かな人生を選べる可能性は高くなります。

一方、悪い人同士の組は、自分のことばかりを考え、互いに相手を利用しよう、騙してやろうとするので、引き算の関係となり、結局はうまくいきません。

自分の利益になるかぎりは協力関係を築くものの、利益に反すると思えばあっさり裏切るからです。ビジネスの場であれプライベートであれ、継続的に協力し合って富や幸を生み出すということができません。

結局、悪い人はどこに行っても、いい人々の輪に加われないので、損の坂道を下り続けることになるのです。

そのとき利己主義者は「自分はうまく立ち回っているつもりなのに、運がない。不幸だ」と感じることになるのです。

藤井教授と共同研究者が行った無作為抽出400人を対象とした調査でも、「利己的な傾向を持つ人々のほうが、そうでない人々よりも、主観的な幸福感が低い」というデータが得られているそうです。

4.日頃の『無駄』が有事にモノを言う

利己主義者が効率を追求してビジネスライクに当面の利益をあげる一方、利他性の高い人は商売抜きで幅広い会合に付き合ったり、得にならない役割を自発的に引き受けたりで、日頃は何かとても非効率な存在に見えるもの。

ところが、状況がひとたび「平時」から今回の大震災のような「危機」に変われば事態は一変します。

利他主義者ほど変化に強いのです。

平時の“無駄”が培った人脈や関係が対応策の選択肢を広げてくれるからです。

日頃の無駄がノリシロとなり、環境の変化に対するしなやかさに繋がるのです。

言わば、心理学的に証明された「損して得取れ」の科学です。

他方、損得勘定1本で来た利己主義者のほうは、変化に対して脆弱です。

短期的には効率よく成果をあげますが、短期局所的な最適解ばかりを求めて無駄をカットしすぎた人間関係や会社は、条件がちょっと変わっただけで暗転します。

金融工学の前提条件が崩れたバブル崩壊やリーマンショックでは、多くのガツガツした企業がピンチに立たされたのは記憶に新しいところです。

少し長い目で見れば、世の中に安定など存在していません。変化は必ず訪れます。

だから、他者との関係が乏しいゆえに利己主義者は変化にも弱く、この意味でも長期的には必ず損をするのです。

出典:「解明!運がない人は、なぜ運がないのか」京都大学大学院工学研究科教授 藤井 聡より抜粋)

まとめ

「悪者を見破る能力を進化させてきた人間」ってやっぱり私たちの先輩(先祖)はすごいですね。そうしなければ生き残れなかったという、動物の進化にあてはめると妙に納得します。

利己主義者のわかりやすい行動としては、タクシーという個室の中で、自分はいい人です!の仮面をついはずし、タクシーの運転手さんに偉そうに物を言ったり、店員さんに横柄な言動をしたりします。見せかけの利他性ですね。

人から何か「してもらった」ら、「もっとしてあげたくなる」…この感覚が、運気上昇のループを描く基本。

その感覚が欠落している人とは、いかに資産家であろうが、権力をお持ちであろうが、永続的な関係が築けないことは、すでに経験済。

この藤井教授のレポートを拝読して、今までお会いしてきた方々の顔が思い浮かんできては精査され、スッキリと頭の中が整理された感じで至極嬉しいです。