美と元気にはタンパク質【アミノ酸】美腸活から見る必要なタンパク質事情②

日本は世界中の美味しいものがいつでも食べられる飽食の国ですが、日本人の栄養状態は決してよくありません。むしろ、栄養不足といわれています。

炭水化物(糖質)・タンパク質・脂質・ビタミン・ミネラルの5つが「5大栄養素」と呼ばれていますが、その中でも、カラダのほとんどがタンパク質でできている、という事実。 タンパク質とセットの「アミノ酸」についてもまとめてみました。

1.タンパク質の基本のキ

「スミマセン…タンパク質って何ですか?」

タンパク質を英語でいうと「プロテイン:PROTEIN」。これは、「最も大切な」というギリシャ語が語源となっています。

知識っていうのは、わかっているようで意外ときちんと把握していないもの。ここでタンパク質に関する基礎知識をしっかりまとめてみました。

● 体のほとんどがタンパク質でできている

私たちの体の成分比率は、水分が約60%・タンパク質(アミノ酸)が約20%・脂質が約15%・糖質とミネラルなどが約5%。

体重50kgの女性なら、約30kgが水分、約10kgがタンパク質、約7.5kgが脂質、約2.5kgが糖質/ミネラルなどで構成されているということになります。 水を抜いたら、体の構成成分の中でタンパク質が一番多いことになります。

肌、髪、爪、筋肉、内臓、血液、免疫物質など、すべてがタンパク質でできているのです。

人の体を構成する細胞は、新陳代謝により日々新しく生まれ変わって、生命を維持しています。その材料になっているのがタンパク質。タンパク質が十分になければ、美と健康を維持することができません。

● 4kcalのエネルギー源にもなる

必要なタンパク質量は、20歳も70歳もほぼ同じで、1日あたり女性で約50g・男性で約60gが必要だといわれています。

タンパク質は人体の構成成分になるだけでなく、1gあたり4kcalのエネルギー源になります。通常、食事をするとカラダが温まりますが、3大熱源のうち、糖質や脂質に比べて最もカラダを温めるのがタンパク質です。

また、強いストレスに遭遇したとき、副腎から抗ストレスホルモンを分泌して対抗しますが、ストレスを受けても頑張り続けられるのは、このホルモンのおかげです。 その材料となるのもタンパク質。そのため「根性とスタミナの栄養素」ともいわれています。

● タンパク質の摂取量が減っている…

「肉好き」を公言する女性は増加しているにもかかわらず、平成27年までの20年間で、タンパク質の摂取量が減ってきているというデータがあります。

肉を食べる人は増えているようですが、それ以上に、魚介類、卵、大豆製品の摂取量が減っているため、タンパク質全体の量は減っているのです。

2.『 アミノ酸 』についておさらい

● アミノ酸とタンパク質は=同じ ???

人間の体の約20%はタンパク質でできていて、体をつくると同時に生命活動を司るタンパク質は、アミノ酸がつながってできたもの。 アミノ酸が2~数十個つながったものをペプチドと呼び、さらに数百個以上のたくさんのアミノ酸がつながたものがタンパク質。 つまり、タンパク質を構成する最小単位がアミノ酸なのです。

栄養学的にはタンパク質=アミノ酸と考えられます。また、タンパク質をを食べるとアミノ酸へと分解され、体内のいろいろな場所で使われます。

● アミノ酸の種類

人体のタンパク質を構成するアミノ酸は約20種類で、この組み合わせによって作られています。20種類のアミノ酸のうち、体内で合成できず、食事から摂取する必要のあるものを「必須アミノ酸(9種類)と呼び、体内で合成できる非必須アミノ酸(11種類)とに分類されます。

|

必須アミノ酸

ヒスチジン

トリプトファン

リジン(リシン)

スレオニン

メチオニン

バリン

フェニルアラニン

ロイシン

イソロイシン

(主な働きと多く含む食品

は下図参照)

|

非必須アミノ酸

アルギニン

グリシン

アラニン

セリン

チロシン

システイン

アスパラギン

グルタミン

プロリン

アスパラギン酸

グルタミン酸

|

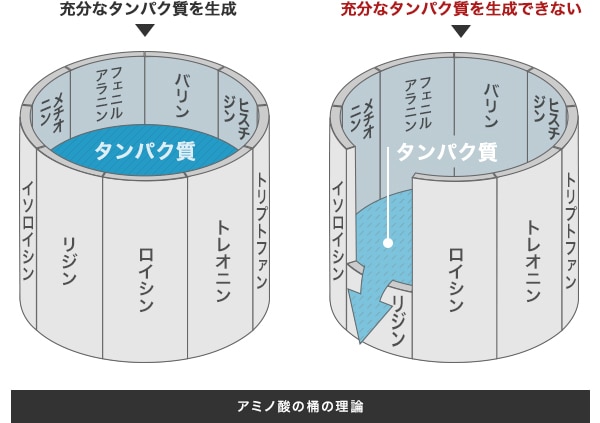

● アミノ酸の桶の理論

必須アミノ酸はどれかひとつでも不足していると、その不足しているレベルまでしか利用できず、ほかのアミノ酸がすべて無駄になってしまします。これを、「アミノ酸の桶の理論」といいます。(下図参照)

そのため、その欠けているアミノ酸を他の食品から摂取することが大切。例えば、白米はアミノ酸スコアが65で、リジンが不足しているので、リジンの多い肉や魚、大豆製品を組み合わせることが必要となります。

● 『 アミノ酸スコア 』とは

タンパク質はさまざまなアミノ酸で構成されていて、食材によって含まれる種類や量が異なります。 必須アミノ酸の9種類のうち、その食品中で最も不足しているアミノ酸の割合を数値化したものが「アミノ酸スコア」で、数値が上限の100に近いほど理想的といわれています。

現在は、FAO(国連絵食料農業機関)とWHO(世界保健機関)が合同で発表した数値が、一般的に使われています。

特に、肉(豚、牛、鶏)、魚介類、卵、牛乳、大豆製品の5品目が、アミノ酸スコア100となり、代表的な優秀タンパク質といえます。

ただ、脂肪量が多いバラ肉やひき肉より、ヒレやロース肉のほうがアミノ酸量は多く、大豆製品でも水分が多い豆腐より、高野豆腐やゆばのほうがアミノ酸量は多くなります。

3.アミノ酸が不足するとどうなる?

健康や美容と大きく関係するアミノ酸。アミノ酸が不足するとさまざまなパーツにさまざまな不調が現れます。症状や体調などから、不足しているアミノ酸を補いましょう。

筋肉

質のよい筋肉を作り、保つためにも、必須アミノ酸が重要な役割を果たします。

免疫力

体がもともと備えている免疫システムを維持するために、免疫細胞の栄養源となるアルギニンが必要。

肥満

メタボ対策には筋肉をつけて基礎代謝を高めること。脂肪蓄積を抑制するアミノ酸もあります。

睡眠

グリシンは、深い眠りを得やすくし、睡眠の質を向上するのに役立ちます。

美容

肌や髪のもととなるのもアミノ酸。若々しい肌や髪のためにもアミノ酸が必要です。

疲労

スポーツ後など筋肉疲労には必須アミノ酸、脳の疲労回復にはヒスチジンが重要。

長寿

いつもまでも元気に生活できる健康寿命を延ばすためには、筋肉を保つアミノ酸が必要

4.タンパク質(アミノ酸)の賢いとり方

① アミノ酸スコアの高い食品をとる

肉、魚、卵、牛乳、大豆製品。これらを日常の食事に必ず取り入れるようにしましょう。白米や野菜もタンパク質を含みますが、リジンが足りないので、欠けているアミノ酸を補うような食材を組み合わせることが大切。

② 動物性と植物性の両方を組み合わせる

肉や魚、卵などの動物性タンパク質の方が、アミノ酸スコアが高いので、どれか単品だけ食べたらいいのか?というのは間違い。

例えば、魚はEPAやDHAなどのオメガ3脂肪酸が同時にとれますし、大豆製品なら、食物繊維や大豆イソフラボンが同時にとれます。各食材には、おまけの栄養素が違うので、タンパク質は、動物性と植物性の両方からバランスよく摂取することが大切。

③ 調理法や食べ方に注意

タンパク質は他の栄養素よりも正しく消化吸収されるまでの力には個人差があります。特にお腹が張りやすい人、便通が安定しない人は、毎日同じ食品ばかりを多量に食べ続けないように徐々に平均量を上げていくことがおすすめ。

卵も、ゆで卵より、半熟や温泉卵のほうが消化しやすいし、脂肪ののった和牛を食べるときには、しゃぶしゃぶにすると余分な脂がおとせるし、トンカツなどの揚げ物にするときは、パン粉をすりつぶして細かくするだけで、油の吸収がかなり減らせます。

④ 1日3食コンスタントにとる

分解・吸収されたアミノ酸は、血液で全身の組織へと運ばれますが、この過程に時間を要することと、とりすぎた分を体内に蓄えておくことができません。筋肉は一日中、分解と合成を繰り返していますが、タンパク質不足の時間帯があると、合成ができず、筋肉が落ちてしまう。それを防ぐためにも、3食コンスタントに摂取することが大切。

⑤ プラス運動で効率よく

せっかく摂取したタンパク質を、効率よく筋肉にしていけるように、プラス運動を組み合わせましょう。 加齢とともに、基礎代謝が衰え、消費エネルギーが低くなるので、いわゆる中年太りになりやすい。 基礎代謝を高めて太りにくい体を作るためには、筋肉を増やすことが大切。タンパク質は筋肉の材料になりますが、体を動かさなければ脂肪になるだけです。

必須アミノ酸の種類とはたらき

名称 |

おもな働き |

多く含む食品 |

ヒスチジン |

成長促進、神経の働きを助けストレス軽減、抗酸化作用、肥満予防、記憶力の向上 |

カツオ、鶏肉、仔牛肉、チーズ |

トリプトファン |

脳内神経伝達物質セロトニンやナイアシンの原料。うつの改善や老化予防。睡眠効果。 |

牛乳、チーズ、大豆製品、肉、カツオ |

リジン |

体内の細胞の修復、糖代謝を促進し、カルシウムの腸管での収集や肝機能を高める。ホルモンや酵素を作り免疫機能も上げる |

肉や魚、大豆製品、牛乳 |

スレオニン |

脂肪肝予防、成長や新陳代謝の促進、酵素の活性化、胃炎改善 |

牛乳、チーズ、大豆製品、ゼラチン |

メチオニン |

うつ症状改善、血液中のヒスタミンの濃度を下げる、肝機能の強化。 |

レバー、牛乳、全粒小麦 |

バリン |

タンパク質の合成・分解を調整し、筋肉強化。ロイシン、イソロイシンとのバランスが大切。 |

多くの食品に含有 |

フェニルアラニン |

脳内神経伝達物質ドーパミンやノルアドレナリンの材料となるアミノ酸。不足すると、記憶力の低下やうつ症状が発生 |

肉類、魚介類、卵、大豆製品 |

ロイシン |

肝機能を高め、筋肉を強化。バリン、イソロイシンとのバランスが大切。 |

牛肉、レバー、ハム、牛乳、トウモロコシ |

イソロイシン |

成長促進、血管の拡張、神経のはたらきを助け、肝機能を高める。バリン、ロイシンとのバランスが大切 |

赤身の肉、牛乳、鮭やすじこ |